Anmerkungen zur Kirchengeschichte des Bregenzerwaldes

1275

erste urkundliche Erwähnung „anderegge“

750 Jahre

2025

Anmerkungen zur Kirchengeschichte des Bregenzerwaldes

Die Gemeinde Egg

Egg zählt neben Andelsbuch, Schwarzenberg und Lingenau zu den ältesten Dörfern des Bregenzerwaldes. Die früheste urkundliche Erwähnung der Pfarre "Anderegge" findet sich im "Liber decimationis" von 1275 (Freiburger Diözesan-Archiv). Egg war königliches Reichsgut, später Besitz der Grafen von Montfort und kam 1390 mit dem Gericht "Inner-Bregenzerwald" an das Haus Habsburg.

Im Gericht Inner-Bregenzerwald regierte und urteilte mehr als 400 Jahre lang der freigewählte Landammann mit seinen 24 Räten. In Egg tagten zu jenen Zeiten das Nieder- und Hochgericht. Daran erinnern noch die Gerichtslinde und der Prangerstein neben der Pfarrkirche, die Richtstätte beim Mühlinger Bild und der Galgenbühel auf dem Feldweg nach Großdorf.

Von 1805 bis 1814 gehörte Egg zu Bayern, danach wieder zu Österreich. Zum Bundesland Vorarlberg gehört Egg seit dessen Gründung 1861. Von 1945 bis 1955 war Egg Teil der französischen Besatzungszone. Seit 1.1.2020 ist Egg Marktgemeinde.

Quelle: www.egg.at

Nachdem Österreich den 3. Koalitionskrieg gegen Napoleon verloren hatte, musste es Tirol und Vorarlberg an Bayern abtreten.

An die Stelle der herkömmlichen Gerichtsverfassung mit regional völlig unterschiedlichen Strukturen und Kompetenzen traten 1806 Landgerichte (in Justizangelegenheiten Vorläufer der heutigen Bezirksgerichte) als erstinstanzliche Behörden für Jurisdiktion, Verwaltung und öffentliche Wohlfahrt. Jenes in Bezau war fortan für den Hinterbregenzerwald zuständig.

Die unterste Ebene der staatlichen Verwaltung bildete seit 1808 ein flächendeckendes Netz an Gemeinden. Weil bis dahin keine Dorfgemeinden bestanden, wurden solche – auf Grundlage kirchlicher Sprengel (Pfarren) – geschaffen.

Diese Strukturen bleiben auch nach der Rückkehr Vorarlbergs an Österreich 1814 bestehen.

Quelle: Alois Niederstätter, Wäldar ka nüd jedar sin. Eine Geschichte des Bregenzerwaldes. 2020, S.92ff.

vor ca. 2000 Jahren

Die ersten Spuren der Besiedelung im Bregenzerwald

Die Bregenzerwälder Kirchengeschichte führt in ihren frühesten Anfängen nahezu 1000 Jahre in die Vergangenheit und damit bis ins Hochmittelalter zurück.

Es überrascht nicht, dass die ersten greifbaren kirchlichen Strukturen sich dort entwickelten, wo man zuerst vom dichter erschlossenen unteren Rheintal über die beiden wichtigsten Eingänge – Lose und Lorena – in den Bregenzerwald kam. Alberschwende spielte in diesem Zusammenhang als Tor in das Tal eine Rolle, obwohl es sich unter vielerlei Rücksicht anders entwickelte als Egg, Schwarzenberg und Andelsbuch, die die Keimzelle der weiteren Entwicklung des Bregenzerwaldes bildeten.

Lange Zeit galt Egg, die seit jeher bevölkerungsreichste Gemeinde des Tales, die zudem traditionell zentral-örtliche Funktionen innehatte, unter kirchengeschichtlicher Rücksicht quasi als Spätzünder, während die benachbarten Gemeinden eine ungleich längere Geschichte für sich beanspruchten.

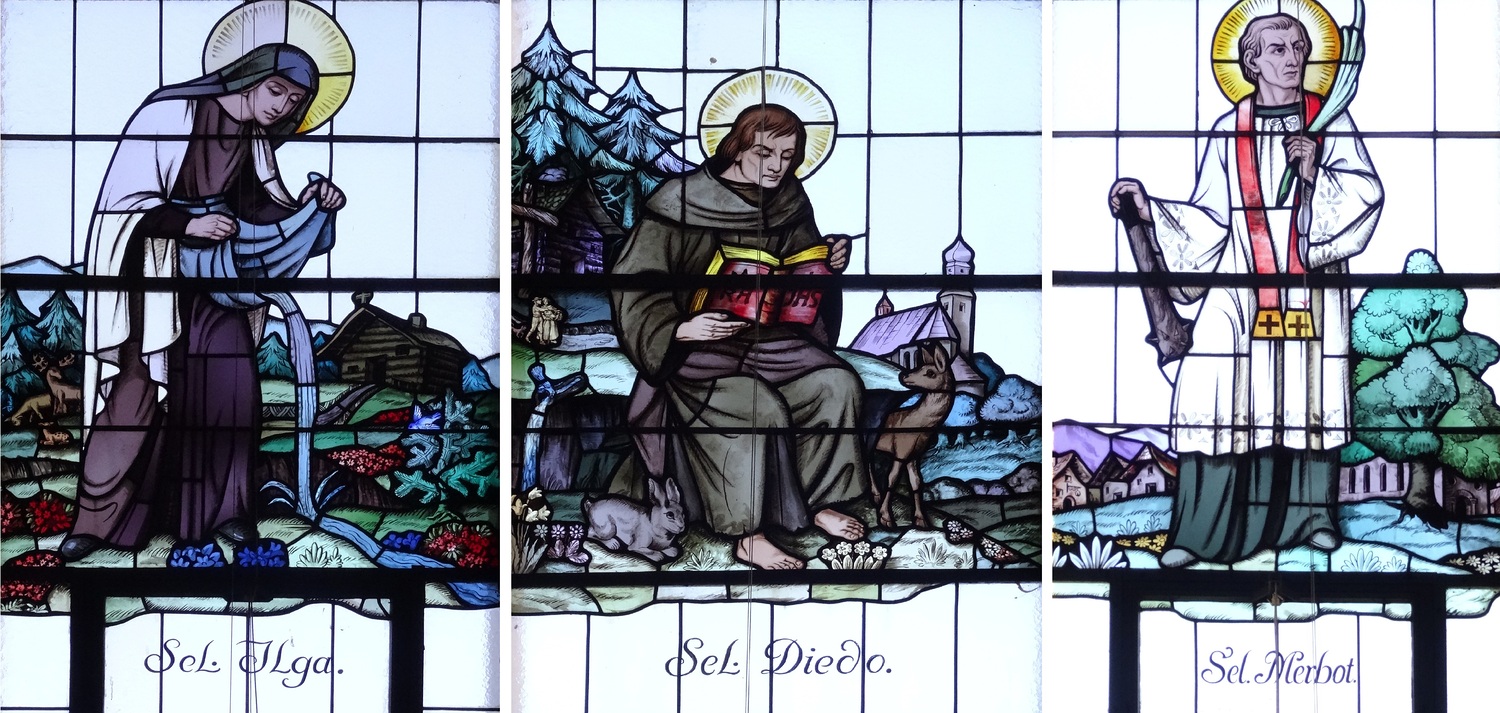

Alberschwende konnte mit Merbod, Andelsbuch mit Diedo und Schwarzenberg mit Ilga jeweils auf eine heilige Gründergestalt aus der Zeit bald nach der ersten Jahrtausend-wende verweisen, an der man den Anfang der eigenen Geschichte und gleichzeitig den frühesten Beginn des Christentums vor Ort festmachte. Egg dagegen musste ohne eine solche identitätsstiftende Figur auskommen.

Die drei „seligen Geschwister“ können nicht an den Beginn der Besiedlungsgeschichte des Tales gestellt werden, denn man weiß mittlerweile aus paläobotanischen Untersuchungen, dass der Bregenzerwald schon viele Jahrhunderte zuvor – man kommt momentan zurück bis in das zweite Jahr-hundert vor Christus – bewohnt war.

Quelle: Mathias Moosbrugger, Anmerkungen zur frühesten Bregenzerwälder Kirchengeschichte, in: Die Pfarrkirche St. Josef in Großdorf, Kirchenführer 2015, S. 8-15

Wo sind meine Wurzeln?

Woher komme ich?

Was gibt mir Halt?

Nicht du trägst die Wurzel,

sondern die Wurzel trägt dich.

Röm 8,18

Ende 11. Jahrhundert

Das Kloster in Andelsbuch

Der wichtigste institutionelle Akteur, der die Entstehung kirchlichen Lebens in der Region wie kein anderer geprägt und entwickelt hat, ist das Bregenzer Kloster Mehrerau. Seine früheste Geschichte als Benediktinerabtei führt uns vom Bodensee direkt in den Bregenzerwald.

Nach der Petershauser Chronik aus der ersten Hälfte des 12. Jh. – der frühesten Quelle, die uns zur Verfügung steht – war im ausgehenden 11. Jh. auf Bitten des Bregenzer Grafen Ulrich im Gebiet von Andelsbuch ein kleines Tochterkloster des Konstanzer Klosters Petershausen gegründet worden.

Die Gründung, die sich auf einen Einsiedler Diedo als Vorgänger berief, stand jedoch offenbar von Anfang an unter keinem guten Stern. Der Chronist schreibt, dass „das Kloster zu weit in den Wäldern lag“, weswegen die Brüder „die Verlegung des Klosters nach Bregenz“ beschlossen hätten, „wo sie leichter und bequemer ihren Bedarf decken konnten.“ Das waren allerdings vorgeschobene Gründe.

Dass sich das Kloster als kirchlicher Akteur nicht halten konnte, hatte weniger mit infrastrukturellen Widrigkeiten, sondern mit einer handfesten Konkurrenzsituation unmittelbar vor Ort zu tun. Der Bregenzerwald war nämlich ganz und gar kein Niemandsland, wie der Petershauser Chronist andeutet, der mit Blick auf Andelsbuch von einem „eremus vasta“ – einer wüsten Einöde – schreibt.

Quelle: Mathias Moosbrugger, Anmerkungen zur frühesten Bregenzerwälder Kirchengeschichte, in: Die Pfarrkirche St. Josef in Großdorf, Kirchenführer 2015, S. 8-15

11./12. Jahrhundert

Glaubensboten - Diedo, Ilga, Merbod

Gab es die „seligen Geschwister“ Diedo, Merbod und Ilga wirklich?

Zum Inventar der Bregenzerwälder Sakral- und Sagenlandschaft sowie des regionalen Geschichtswissens gehören Diedo, Merbod und Ilga. Als „Selige“ verehrt, wurden – und werden gelegentlich heute noch – Kinder nach ihnen getauft. Zudem bringt die Heimatkunde sie mit der Gründung der Ortschaften Andelsbuch, Alberschwende und Schwarzenberg in Zusammenhang.

Diedo sei als Einsiedler in Andelsbuch am 15. März 1180 gestorben, der Mehrerauer Benediktinermönch und Priester Merbod am 23. März 1120 in Alberschwende von Einheimischen erschlagen worden. Ilga habe bis zu ihrem Tod im Jahre 1115 als Eremitin in Schwarzenberg gelebt. Die drei seien Geschwister gewesen und hätten dem Geschlecht der Grafen von Bregenz angehört.

Merbods vorgebliches Grab in der Alberschwender St.-Wendelins-Kapelle bildete lange Zeit den Mittelpunkt eines auf ihn bezogenen Kults. „Reliquien“ Diedos wurden 2001 in der Andelsbucher Pfarrkirche wieder bestattet. Der seligen Ilga zugeschriebene Gebeine sind, in einen Schrein gefasst, in der Schwarzenberger Pfarrkirche zur Schau gestellt. Oberhalb des Ortes gibt es eine Ilga-Kapelle und eine bei Augenleiden aufgesuchte Ilga-Quelle.

Unterscheidet man aber zwischen den unmittelbaren Lebenszeugnissen und jener dicken Kruste, die sich, mehr oder weniger „harte“ Fakten, Sagenhaftes und Produkte der Volksfrömmigkeit vermengend sowie den Wunsch nach Traditionen befriedigend, im Lauf der Jahrhunderte über sie legte, bleibt wenig Substanz.

Aus diesem Blickwinkel verschwindet Ilga mangels verlässlicher Quellen vollständig. Diedos historische Existenz hängt davon ab, ob man die auf ihn bezogene Textstelle einer Chronik des Konstanzer Klosters Petershausen – die einzige zeitnahe – für bare Münze nehmen will. Von Merbod scheint wenigstens einigermaßen gesichert, dass es einen Priester dieses Namens gab, der Einfluss genug besaß, um den Grafen Rudolf von Bregenz zur Schenkung von Alberschwender Gütern an das Kloster Mehrerau zu veranlassen.

Was über die spärliche älteste Überlieferungsschicht hinausgeht, sind nach und nach entwickelte Konstrukte. Insbesondere ist keines der vorgeblichen Todesdaten gesichert. Ihre Festlegung diente aus religiös-kultischen Motiven der Historisierung überwiegend legendenhafter, durch Lebenszeugnisse nur sehr schwach bzw. – im Fall Ilgas – gar nicht greifbarer Gestalten.

Die Gründe liegen auf der Hand. Dem Kloster Mehrerau war selbstverständlich an der Kreation eines „Hausheiligen“ vom Schlag Merbods gelegen. Vor Ort ging es um die Deckung volksreligiöser Bedürfnisse, um die Förderung des Pilgerwesens – nicht zuletzt in Hinblick auf die daraus erwachsenden Einkünfte –, in weiterer Folge auch um gegenreformatorische Maßnahmen und um das Bestreben, durch die konsequente Pflege lokaler Kulte die Bindung der Gläubigen zu intensivieren.

Der regionalgeschichtlichen Forschung passten Diedo, Merbod und Ilga wiederum so gut in ihr Modell der hochmittelalterlichen Erschließung eines bis dahin unbesiedelten Gebiets, dass sie es nicht für nötig erachtete, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen.

Quelle: Alois Niederstätter, Wäldar ka nüd jedar sin. Eine Geschichte des Bregenzerwaldes, 2022, S. 40-43

Wer hat mir Glauben gezeigt,

vorgelebt, mitgegeben?

Wer ist mir Vorbild?

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?

Ps 8,5

Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist mit euch.

Sach 8,23

Die Bregenzerache

Zwar war die seit langem bewohnte Region über lange Zeit kaum von einer umfassenden herrschaftlichen Infrastruktur erschlossen worden. Sie war aber keineswegs herrenlos. Als Herr dieses von anderen Machthabern noch nicht erfolgreich für sich beanspruchten Landes galt formal das römisch-deutsche Reich bzw. der König. Dieser hatte die Region zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt offensichtlich aufgeteilt und an ihm ergebene Mächtige verliehen. Diese hatten damit das Recht, vor Ort herrschaftliche Strukturen zu etablieren und so das Tal für sich langfristig nutzbar zu machen. Sie konnten Grundherrschaften aufbauen, Eigenkirchen errichten, Abgaben einheben.

Man darf vermuten, dass das Tal auswärtigen Instanzen noch nicht detailliert bekannt war, deshalb wurde es nachvollziehbarerweise entlang der einzigen Landmarke geteilt, auf die man auch dann zurückgreifen konnte, wenn man über die genaueren topographischen und siedlungsgeographischen Gegebenheiten keine genaueren Informationen besaß: der Bregenzerach, die das ganze Tal durchfließt und bei Bregenz in den Bodensee mündet. Das Gebiet links der Ach und das Gebiet rechts der Ach wurden voneinander geteilt.

Relativ unkompliziert gestaltete sich die Situation offenbar im links-achischen Gebiet. Die einschlägigen Zeugnisse, die bis in die 1270er Jahre zurückreichen, zeigen, dass das Kloster St. Gallen hier über weite Teile des grundherrschaftlichen und über sämtliche kirchlichen Rechte verfügte. Diese Regelung geht möglicherweise bis vor die erste Jahrtausendwende zurück.

Dass gerade St. Gallen hier zum Zug kam, ist nicht überraschend, denn es war seit jeher ein sogenanntes Reichs-kloster und als solches ein wichtiger königlicher Verbündeter im Bodensee-raum im 11. Jh., nicht zuletzt auch in den teilweise massiven Konflikten zwischen dem Reich und dem Papst.

Zentraler Ort der Verwaltung der Rechte, die dem Kloster im Bregenzerwald übertragen worden waren, war Schwarzenberg. Dort wurde auch eine Kirche errichtet, die alle kirchlichen Rechte (nicht zuletzt die ab-gabenseitigen) im linksachischen Gebiet verwaltete und die den Ursprung der pfarrlichen Strukturen vor Ort bildete.

Das Einflussgebiet der Schwarzen-berger Kirche erstreckte sich weit in den hinteren Bregenzerwald hinein und umfasste neben Schwarzenberg selbst auch die heutigen Reuthener Ortschaften Hof und Baien links der Ach und den linksachischen Teil von Mellau, wo eine eigene Kirche seit dem 15. Jh. bezeugt ist, die in weiterer Folge zu einer eigenständigen Pfarrkirche wurde.

Im rechtsachischen Gebiet war die Situation anfangs offenbar ähnlich. Die Quellenlage ist hier allerdings äußerst unbefriedigend. Klar ist, dass die Reichsrechte – ganz analog zur Schwarzenberger Situation – von Egg aus kontrolliert worden sind; klar ist auch, dass in Egg eine Kirche als Koordinations- und Verwaltungs-zentrale für die Wahrnehmung der kirchlichen Rechte eingerichtet wurde.

Spätere Quellen aus dem 13. und 14. Jh. weisen die Egger Kirche als Reichskirche aus. Über die konkrete Verwaltung dieser Reichskirche in der frühesten Zeit wissen wir aber leider nichts.

Kompliziert wurde es erst, als ein neuer Akteur hier Fuß fassen wollte. Zum rechtsachischen Sprengel der Egger Kirche gehörte nämlich auch das Gebiet von Andelsbuch und genau hier wurde im ausgehenden 11. Jh. das Kloster gegründet, aus dem kurze Zeit später am Bodensee das Kloster Mehrerau wurde.

Dass es gerade Graf Ulrich von Bregenz war, der diese Gründung angeregt hat, überrascht nicht. Ulrich stand im Konflikt zwischen Reich und Papst, der während dieser Zeit oft mit Waffengewalt ausgefochten wurde, auf der Seite des Papstes.

Zur Zeit der Gründung des Klosters war die päpstliche Partei erfolgreicher, und Ulrich wollte die Gelegenheit nützen, um die Stellung des Reiches auch im Bregenzerwald zu schwächen: Er installierte mit Hilfe des Klosters Petershausen ein Kloster im königlich kontrollierten Bregenzerwald.

Dieser Plan scheiterte allerdings, und das Kloster zog sich schon einige Jahre später aus dem Bregenzerwald zurück – offenbar war die Präsenz der nahen Egger Reichskirche doch zu stark. In der Petershauser Chronik wurden dafür Versorgungsprobleme vorgeschoben.

Zwar konnte sich das an den Bodensee verlegte Kloster in Teilen von Andelsbuch als Grundherr halten, wie Urkunden von 1227 und 1231 bezeugen. Vom Kloster kontrollierte kirchliche Strukturen konnten aber nicht aufgebaut werden.

Quelle: Mathias Moosbrugger, Anmerkungen zur frühesten Bregenzerwälder Kirchengeschichte, in: Die Pfarrkirche St. Josef in Großdorf, Kirchenführer 2015, S. 8-15

Vertrau auf den Herrn

und tue das Gute,

wohne in dem Land

und hüte die Treue.

Ps 37,3

1250 – 1273

Interregnum.

Die Chance des Klosters Mehrerau

Das Scheitern des jungen Klosters Mehrerau war nur vorläufig.

Am Vorabend des sogenannten Interregnums – der Zeit ohne allgemein anerkanntes Reichs-oberhaupt, die vom Tod Friedrichs II. 1250 bis zur Wahl des Grafen Rudolf von Habsburg zum König im Jahr 1273 andauern sollte – war die königliche Macht im gesamten Südwesten des Reiches bereits tief erschüttert. Das wirkte sich nicht nur auf die große Politik aus, sondern brachte auch auf lokaler Ebene einschneidende Umwälzungen mit sich. Im Bregenzerwald bedeutete es nicht zuletzt, dass die Stellung der Reichskirche in Egg massiv geschwächt war.

Die Mehrerau witterte ihre Chance und besorgte sich im Jahr 1249 vom Papst eine Urkunde, in der man sich zahlreiche Rechte im Tal bestätigen ließ.

Viele Orte des Bregenzerwaldes verdanken dieser Urkunde ihre Erstnennung – weil es die Mehrerau aufgrund der für ihre Interessen günstigen politischen Umstände wagen konnte, urkundlich Anspruch auf sie anzumelden. Ob diese Ansprüche von der Realität in jedem Fall gedeckt waren, war relativ unwichtig. Wichtig war für die Mehrerau, sich Recht zu schaffen und zu hoffen, dass man mit einer päpstlichen Urkunde in der Hand auch in Zukunft unter möglicherweise veränderten politischen Rahmen-bedingungen damit durchkommen würde.

Einer der wichtigsten Rechtstitel in diesem Zusammenhang war zweifellos die Kirche in Andelsbuch. Von ihr aus wollte sich das Kloster nunmehr nachhaltig als Akteur beim Aufbau kirchlicher Strukturen im rechtsachischen Gebiet und damit im ursprünglich von Egg aus kontrollierten Sprengel etablieren. Mit dieser gewagten Strategie, die die politische Schwäche des Reichs auf lokaler Ebene skrupellos ausnutzte, war die Mehrerau erfolgreich. Auch König Rudolf I. änderte nach seiner bald allgemein anerkannten Wahl zum Reichsoberhaupt im Jahr 1273 nichts mehr an den nur wenige Jahre zuvor neu geschaffenen kirchenpolitischen Realitäten vor Ort. Er verpfändete ganz im Gegenteil 1290 schließlich sogar alle Reichsrechte im Bregenzerwald – und damit auch alle Rechte im kirchlichen Bereich – an die Grafen von Montfort, die Nachfolger der Grafen von Bregenz. Diese entzogen der Mehrerau, die ihr Hauskloster war, ihre mit höchstem politischem Geschick erworbenen Rechte selbstverständlich nicht mehr. Die Strategie der Mehrerau war aufgegangen.

Damit waren die entscheidenden Geleise für die weitere Entwicklung der kirchlichen Strukturen im Bregenzerwald grundgelegt.

Quelle: Mathias Moosbrugger, Anmerkungen zur frühesten Bregenzerwälder Kirchengeschichte, in: Die Pfarrkirche St. Josef in Großdorf, Kirchenführer 2015, S. 8-15

Alles hat seine Zeit,

für jedes Geschehen

unter dem Himmel

gibt es

eine bestimmte Stunde.

Koh 3,1

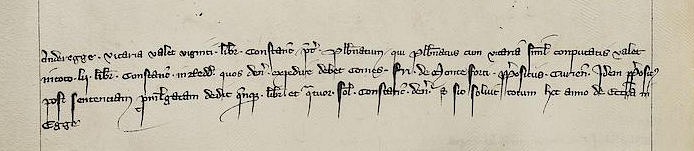

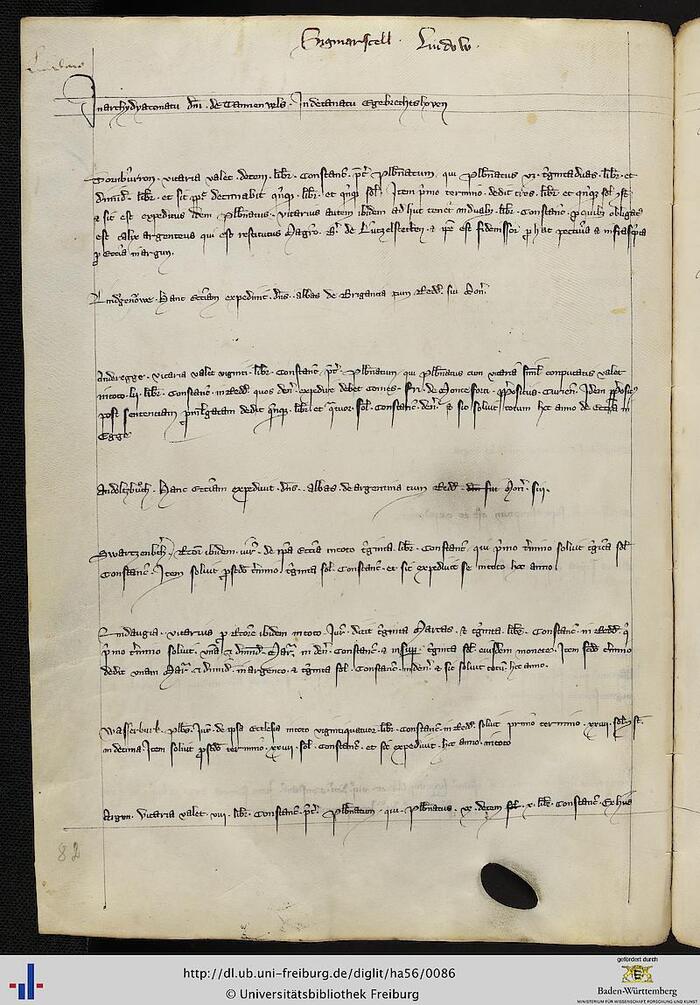

1275

liber decimationis

erste urkundliche Erwähnung „anderegge“

Im liber decimationis von 1275, in dem zum Zweck der Einhebung des Kreuzzugszehnts alle kirchlichen Pfründen im Konstanzer Bistum aufgeführt werden, werden im Bregenzerwald dementsprechend drei Kirchen genannt: Egg, Schwarzenberg, die als königliche bzw. reichsklösterliche Kirchen traditionellerweise den gesamten Bregenzerwald kontrolliert hatten – und nunmehr auch das mehrerauische Andelsbuch. Das Kloster Mehrerau hatte sich vor Ort nachhaltig festsetzen können – und ihm gehörte mit dem von ihm kontrollierten Andelsbuch unter kirchengeschichtlicher Rücksicht im Bregenzerwald auch die Zukunft.

Quelle: Mathias Moosbrugger, Anmerkungen zur frühesten Bregenzerwälder Kirchengeschichte, in: Die Pfarrkirche St. Josef in Großdorf, Kirchenführer 2015, S. 8-15

Anderegge. Vicaria valet viginti libr. Constanc. preter plebanatum. Qui plebanatus cum vicaria simul conputatis valet in toto LII libr. Constanc. in redditibus. Quos denarios expedire debet Comes Fridericus de Monteforti Prepositus Curiensis. Idem Prepositus post sentenciam promulgatam dedit quinque libr. et quatuor sol. Constanc. den. et sic soluit totum hoc anno de ecclesia in Egge.

Quelle: Liber decimationis cleri Constanciensis pro Papa de anno 1275

Wir erfahren, dass die Einkünfte der Pfarre Egg, wie damals üblich, zwischen einem nominellen Inhaber der Pfründe und einem Vikar, der die Stelle tatsächlich ausübte, geteilt wurden. Der Gesamtertrag der Pfründe belief sich auf beachtliche 52 Pfund Konstanzer Münze, dem Vikar standen davon 20 Pfund zu.

Quelle: Egg im Bregenzerwald. 2008, Niederstätter Alois, Egg im Feudalzeitalter, Die Pfarre Egg, S. 94.

Besonders interessant ist aber, dass die hiervon fällige Gebühr an den Bischof von Konstanz von Graf Friedrich von Montfort, einem Churer Domprobst, erlegt werden musste. Es hat sich bei diesem Friedrich von Montfort nicht um den Konstanzer und Churer Domherrn und späteren Pfarrer von Bregenz gleichen Namens gehandelt, sondern um dessen Neffen, Friedrich II. von Montfort, der ebenfalls Domherr in Chur gewesen ist und 1282 Bischof von Chur werden sollte. Man darf ihn wohl in gewisser Weise als ersten namentlich bekannten Pfarrherrn von Egg ansehen …

Quelle. Moosbrugger Mathias, Der Hintere Bregenzerwald – eine Bauernrepublik?, S. 127f.

Was ist die älteste Erinnerung,

die ich habe?

Welche Lebensdaten prägen mich?

Ich sann nach über die Tage der Vorzeit,

über längst vergangene Jahre.

Ps 77,6

1405-1782

Das Kloster Mehrerau

Das Damenstift Valduna

Das Kloster Mehrerau hatte sich gegen die Reichskirche in Egg durchsetzen können und in nächster Nähe in Andelsbuch eine eigene, von Egg unabhängige Kirche errichten können. Es nützte diese Andelsbucher Kirche in weiterer Folge massiv dazu, ein immer dichteres Netz kirchlicher Strukturen bis in den hintersten Bregenzerwald zu knüpfen.

Die Quellen sind nicht ganz verlässlich, aber es war wohl in den 1280er Jahren, als eine ursprünglich von einem lokalen Machthaber errichtete Eigenkirche in Ellenbogen (heute: Reuthe) – wiederum unter Ausnutzung günstiger Umstände – in ein Abhängigkeits-verhältnis zur Mehrerauer Kirche in Andelsbuch überführt wurde. 1390 wurde in ähnlicher Weise eine bereits vorhandene Kapelle in Jaghausen (heute: Au) im hintersten Talkessel des Bregenzerwaldes mit Hilfe gräflicher Intervention zu einer Tochterkirche des nunmehr mehrerauischen Ellenbogen gemacht. Beide wurden im Laufe der Zeit zu eigenständigen Pfarrkirchen, die weiterhin von der Mehrerau kontrolliert wurden.

Auch in Schnepfau und Bizau wurden in weiterer Folge mehrerauische Pfarren installiert.

Die Mehrerau wurde zur schlechthin entscheidenden kirchlichen Instanz im linksachischen Gebiet. St. Gallen hatte seine Kirche am Schwarzenberg und die damit verbundene Kirche in Mellau, eine besondere Dynamik entwickelte das Kloster jedoch nicht, und schließlich entschied man sich im Jahr 1464 dazu, sämtlichen Besitz im Bregenzerwald zu verkaufen – und zwar an das Kloster Mehrerau.

Damit war der Triumph des Klosters Mehrerau im Bregenzerwald, das im 11. Jahrhundert zuerst so erfolglos in Andelsbuch gegründet worden war, praktisch perfekt. Die ehemalige Reichskirche in Egg verlor damit im Laufe des späten Mittelalters in wachsendem Maß ihre einst beherrschende Stellung im rechtsachischen Gebiet. Die geschickte Politik des Klosters Mehrerau und der Rückzug des Reichs im Zuge der 1290 erfolgten Verpfändung der Rechte an die Montforter, die ihrem Hauskloster gewogen waren, schränkten ihren Aktionsradius zu Gunsten der Mehrerauer Kirche in Andelsbuch stark ein.

Im hinteren Bregenzerwald war nur Bezau eine Tochterkirche von Egg; auch im vorderen Bregenzerwald ging der Einfluss zurück.

Große Teile von Hittisau und Riefensberg, Unterlangenegg, Bersbuch, Bezau und Schnepfau gehörten ursprünglich zur Egger Pfarre. Nachdem die Riefensberger eine eigene Pfarrpfründe stifteten, verblieb beim Egger Pfarrer die Kollatur – das Recht, den Pfarrer vorzuschlagen.

Quelle: Alois Niederstätter, Egg im Feudalzeitalter, in: Egg im Bregenzerwald. Heimatbuch 2008, S. 93.

Die einst enorm hoch dotierte Egger Pfarrpfründe, die noch 1275 als Versorgungspfründe für Friedrich von Montfort, den späteren Bischof von Chur, gedient hatte, verlor im Laufe der Zeit immer mehr an Wert. 1405 verschenkte der Herzog von Österreich, der dem letzten Grafen von Montfort-Feldkirch alle Rechte im Hinteren Bregenzerwald abgekauft hatte, die Pfründe schließlich an das kurz zuvor gegründete Damenstift Valduna, das sie bis zu seiner Aufhebung im Jahr 1782 innehatte.

Quelle: Mathias Moosbrugger, Anmerkungen zur frühesten Bregenzerwälder Kirchengeschichte, in: Die Pfarrkirche St. Josef in Großdorf, Kirchenführer 2015, S. 8-15

1525

Bauernkrieg

Beschwerdebrief der Untertanen im Bregenzerwald

Die gute materielle Ausstattung der Egger Kirche lockte Angehörige der regionalen Oberschicht. Pfarrherr Hans vom (oder zum) Stadel, der sich 1397 mit Hans Wilburger um die Fischereirechte im Bezauer Dorfbach stritt, gehörte ihr ebenso an wie der Feldkircher Patrizier Leopold Stöckli.

1436 und 1437 erwähnen die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz Heinrich Bruchli als Pfarrherrn – aber nur deswegen, weil er dem Bischof seine Abwesenheit angezeigt hatte. Georg von Fröwis (bis 1492) ließ sich mehrfach auf Jahresfrist vertreten.

Die Pfarrgemeinden waren mit diesen Verhältnissen keineswegs zufrieden. Die Reformation und die politische Unruhe am Vorabend des großen Bauernkrieges von 1525 steigerten die Unzufriedenheit.

Vielerorts – auch im Bregenzerwald - wurde die Forderung nach der freien Wahl der Pfarrer durch die Gemeinden laut. Sie beruhte auf der Vorstellung, der christlichen Gemeinde komme eine Aufsichtspflicht über die Prediger und Pfarrer zu, die das „Gotteswort“ bisher unterdrückt hätten.

Ganz in dieser Tradition beschwerten sich die Egger ausdrücklich, dass ihre Pfarre durch viele Jahre „ubl versehen“ worden sei, „nemlich mit cortisonen (Höflingen) und ander schlecht briester, deshalb wir mercklich beschwärt sind, nemlich das die cortisonen die pesten frücht und einkomen der pfarr selbs ingenomen und den vicarien nit sovil lassen, das sy sich wol underhalten haben mögen. Daraus ist uns erfolgt, das kain geschickhter priester die vicarey angenomen, alain die, so ander ent nit gefürdert sind.“

Die Bauern solidarisierten sich mit den nicht selten unterprivilegierten Pfarrvikaren, die als treibende Kräfte der Reformation und des Bauernaufstandes fungierten.

Quelle: Alois Niederstätter, Egg im Feudalzeitalter, in: Egg im Bregenzerwald. Heimatbuch 2008, S. 94ff.

1525 bringen erstmals in Europa Bauern, Bürger und Bergleute Menschenrechte in 12 Artikeln zu Papier. Heute gelten sie als die erste Menschenrechtserklärung der Welt.

Was bedeutet Freiheit

für mich,

für eine Gemeinschaft?

Was entstehen daraus

für Rechte?

Und Pflichten?

Erinnerungsstätte zum Dank für Friede, Freiheit und Sicherheit - Mellau, Bödeles Egg

Doch gebt Acht,

dass diese eure Freiheit

nicht den Schwachen

zum Anstoß wird!

1 Kor 8,9

Spätmittelalter

kirchliche Pastoral- und Personalpolitik

Die Quellenlage macht es unmöglich, das Bemühen der kirchlichen Akteure um eine Seelsorge im Geist des Evangeliums, die es zweifellos gegeben hat, nachzuvollziehen. Was wir wissen, ist, dass die auf die Sicherung der kirchlichen Abgaben fokussierte Pastoral- und Personalpolitik den religiösen Bedürfnissen der Menschen am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit nicht selten nur wenig gerecht wurde.

Beispiele:

1. Mit „cortisonen“ und den schlechten Priestern war wohl Dr. Christoph Metzler (1521 Pfarrherr) gemeint. Die Egger bekamen ihn vermutlich kaum jemals zu Gesicht. Metzler stammte aus dem Feldkircher Patriziat, sein Vater war dreizehnmal Stadtammann. Die Familie stieg mit dem Prädikat „von Andelberg“ in den Adelsstand auf. Er war 1519 Generalvikar in Chur, 1538 Konstanzer Domherr und später Offizial und Generalvikar. Als Bischof führte er 1548 die Gegenreformation ein. Historiker rühmen „seine bewundernswürdige Freundlichkeit und das ergreifende Beispiel seines unbescholtenen Wandels“. Der hochgebildete Dr. Christoph Metzler verkörpert außer Zweifel jenen Typus des Geistlichen, den viele Zeitgenossen wenig schätzten: den karriereorientierten Pfründenjäger, der eine Pfarrstelle nur der Einkünfte wegen besaß.

2. Reformatorisches Gedankengut lässt sich in Egg nur in einem Einzelfall nachweisen. Kaplan Paul Kleber predigte 1539 in Dornbirn, dass in der Hostie „der war Leichnam Cristi nit seye, sondern allain Gottes Gnad“.

3. 1558 urteilte das Maiengericht an der Egg in einer Erbschaftsangelegenheit: Gertrud Beuchelmann, die Magd des verstorbenen Pfarrers Johann Winzürn, die gemeinsamen Kinder und zwei Schwiegersöhne hatten die Pfarrgemeinde auf Herausgabe ausständiger Einnahmen geklagt und zugesprochen erhalten. Das Priesterkonkubinat war nach wie vor eine Selbstverständlichkeit.

4. Eine Veränderung wird deutlich: die Pfarrer sind nunmehr am Ort und üben die Seelsorge persönlich aus.

Quelle: Alois Niederstätter, Egg im Feudalzeitalter, in: Egg im Bregenzerwald. Heimatbuch 2008, S. 94ff.

Was gibt Sinn?

Welche Werte sind tragend?

Modell von Konstanz

Du sollst den Herrn, deinen Gott,

lieben

mit deinem ganzen Herzen

und deiner ganzen Seele,

mit deiner ganzen Kraft

und deinem ganzen Denken,

und deinen Nächsten,

wie dich selbst.

Lk 10,27

ab 1629

Matrikenbücher

Seit 1629 werden in Egg Matrikenbücher geführt. Das älteste Buch beinhaltet:

- Pfarrherrenliste 1629-1884

- Trauungsbuch 1641-1807

- Sterbebuch 1673-1793

- Firmbuch 1697-1760

- Taufbuch 1629-1690ff.

Zivile Standesämter wurden in Österreich erst in den Jahren 1938/39 eingeführt. Bis dahin führten die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften die Personenstandsbücher auch in staatlichem Auftrag.

Die sogenannten „Altmatriken“ sind im Personenstandsgesetz geregelt. Als Altmatriken gelten die Eintragungen zur Beurkundung der Eheschließungen bis 31. Juli 1938 und zur Beurkundung der Geburten und Todesfälle bis 31. Dezember 1938.

Danach führen auch die Gemeinden bzw. die Standesämter die Personenstandsbücher.

Die Pfarre führt nach wie vor die Matrikenbücher.

Was bedeutet Getauftsein

für mich,

für Alltag,

für Familie,

für Gemeinschaft?

Jede und jeder trägt Wertvolles bei zum Gemeinwohl!

Fürchte dich nicht,

denn ich bin mit dir;

hab keine Angst, denn ich bin dein Gott.

Ich habe dich stark gemacht,

ja ich habe dir geholfen

und dich gehalten ...

Jes 41,10

1628 – 1635

Pfr. Elias Brügel

Pestzeit

Der Weg vom Ortszentrum in Egg durch den Buchwald hinauf zum Elias Brügel ist ein beliebter Spazierweg.

Elias Brügel war von 1628 bis 1635 Pfarrer in Egg, versorgte die Pestkranken in der Nähe der Parzelle Sutter und starb dort mit 250 Pfarrkindern an der Pest.

Ausgewählte Bibelverse aus dem Leben des alttestamentlichen Propheten Elija, in Zusammenhang gebracht mit Elias Brügel (1628 bis 1635 Pfarrer in Egg, Pestzeit), und Zitaten von Schriftstellern aus der heutigen Zeit, laden ein zum

Quelle: Besinnungsweg Egg - Elias Brügel, Egg, 2014

Das Gotteshaus

Nachdem im Pestjahr 1635 zum Schutze der noch Gesunden sämtliche Wege und Brücken gesperrt worden waren, konnten auch die noch Lebenden am Schneckenstrich nicht mehr zu ihrer „Klosakilke“ kommen.

Sie beschlossen, unterhalb des Weilers Rain auf einer kleinen Ebene, die von der Pfarrkirche gut einsehbar war, in sicherer Entfernung ein eigenes Gotteshaus zu bauen oder zumindest dort den Gottesdienst abzuhalten.

Bei der Wandlung läuteten die Egger Kirchenglocken, und der damalige Pfarrer Elias Brügel habe weithin erkennbar in Richtung Schneckenstrich die heilige Monstranz im Sonnenlicht aufblitzen lassen und denen dort den Segen gespendet.

In Erinnerung an diese leidvollen Zeiten wird noch heute dieser Ort „das Gotteshaus“ genannt. Die Pesttoten, 33 an der Zahl, verscharrten sie an der Hubengrenze zwischen Rain und Unterbach und errichteten unweit davon eine kleine Kapelle zu Ehren der Pestheiligen Sebastian und Rochus.

Quelle: Heimatpflegeverein Bregenzerwald, Sagen aus der Talschaft Bregenzerwald 1992, S. 151

Die Broschüre „Besinnungsweg – Egg – Elias Brügel“ liegt in der Kirche auf.

Link zum Besinnungsweg Egg - Elias Brügel

Wo setze ich mich sozial ein?

Wo bin ich bereit,

Nachteile in Kauf zu nehmen –

um des Gemeinwohles willen?

Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen,

und hatte Mitleid mit ihnen

und heilte ihre Krankheiten.

Mt 14,14

Gemälde von Elias Brügel im vorarlberg museum, Bregenz, Öl auf Holz, 89,6 x 60,6 x 5,5 cm, undatiert

Wer ist für mich ein Segen?

Für wen bin ich ein Segen?

Ich werde dich zu einem großen Volk machen,

dich segnen

und deinen Namen groß machen.

Ein Segen sollst du sein!

Gen 12,2

1647

Schwedenkrieg. Die Schlacht an der Roten Egg

Die Schlacht an der Roten Egg ist ein sagenhaftes Ereignis, das sich 1647, gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges zugetragen haben soll. Ein historischer Kern dieser Sage wird zwar vermutet, ist aber nicht fassbar.

Die sagenhafte „Weiberschlacht“ an der „Roten Egg“

Zum Bild von der starken und selbstbewussten Wälderin trug eine Geschichte bei, die im Dreißigjährigen Krieg anlässlich der Eroberung von Bregenz und der Besetzung Vorarlbergs durch Truppen des schwedischen Feldmarschalls Gustav Wrangel im Jahr 1647 spielt.

Der Lingenauer Kaplan Johann Konrad Herburger (1780-1845) schrieb sie 1818 nieder:

Als in Lingenau einquartierte Soldaten zu einem ihrer Plünderungszüge aufbrachen, entschlossen sich die Frauen aus Egg, Andelsbuch und Schwarzenberg, ihnen mit Arbeits-geräten bewaffnet entgegenzuziehen. Am Fallenbach bei Egg trafen die Schweden auf die in Schlachtordnung aufgestellten Wälderinnen, hielten sie wegen ihrer weißen Tracht für österreichische Soldaten und wollten deshalb fliehen. Dazu kam es nicht mehr, die Frauen stürzten sich mit großer Wut auf sie und machten alle nieder. Der mit dem Blut der Getöteten getränkte Platz hieß fortan „die Rote Egg“. Weil dieser Sieg um zwei Uhr nachmittags errungen worden war, läutete man fortan in den Pfarrkirchen der drei Orte um diese Zeit die Glocken, außerdem erhielten die Frauen das Recht, beim Opfergang um den Altar den Männern voranzugehen.

Wenige Jahre später veröffentliche der in Wien wirkende, aus Hittisau stammende Historiker Joseph Bergmann Herburgers Text und machte ihn damit einem breiteren Publikum bekannt. Mit der Variante, die Wälderinnen seien von den überraschten Schweden für himmlische Wesen gehalten worden, und dem Zusatz des Gelöbnisses der Frauen, die weißen Kleider gegen dunkle zu tauschen, legte Josef Ellensohn 1866 die Grundlage für die Aufnahme der Geschichte in die späteren Vorarlberger Sagensammlungen.

Als „historischer Sage“ wird der Geschichte zumindest ein „wahrer Kern“ zugestanden, zumal sich die Geschichtsschreibung redlich bemühte, sie in das regionale historische Geschehen am Ende des Dreißigjährigen Kriegs einzubetten.

Auch an literarischen Verarbeitungen fehlt es nicht. Bereits 1869/70 nahm sich kein Geringerer als der deutsche Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831-1910) nach einem Sommeraufenthalt in Vorarlberg des Stoffs in seiner Erzählung „Der Marsch nach Hause“ an. Der Theaterverein Bizau führte 1936 das „Schwedenstück“ von Kaspar Meusburger sowie 1953 eine Dramatisierung des ebenfalls auf dieser Thematik beruhenden Romans „Schicksal auf Vögin“ (1942) von Nathalie Beer auf.

Dass ein Quellenbeleg für die Geschichte fehlt und vor allem die zeitgenössische Kriegsgeschichte des Benediktinerpaters und Priors von Lingenau Franz Ransperg (1609-1670) sie nicht kennt, mindert ihre Popularität nicht – genauso wenig wie die schon vor mehr als hundert Jahren vorgenommene Einordnung der „Schlacht an der Roten Egg“ als Lokalisation eines alten Mythos, zu dem unter anderem die Walküren und Amazonen gehören. So ist sie bis heute ein wichtiger Bestandteil der Bregenzerwälder Identität.

Quelle: Alois Niederstätter, Wäldar ka nüd jedar sin. Eine Geschichte des Bregenzerwaldes, 2022, S. 29-31

Im Bregenzerwald

hat es sie immer gegeben:

Wehrhafte, tapfere Frauen!

Eine tüchtige Frau,

wer findet sie?

Sie übertrifft alle Perlen an Wert.

Spr 31,10

Schwedische Hufeisen am Turmkreuz?

„Dass am Kreuz schwedische Hufeisen sind, von gefallenen Pferden zur Zeit des Schwedeneinfalles hier,

schien sich nun bewahrheitet zu haben, denn man konnte an den Krümmungen sogar die Nagellöcher unterscheiden.“

Quelle: Der Kirchenbau in Egg unter Johann Georg Rüscher, Originalabschrift aus der Chronik von Frau Maria Barbara Hammerer

Denn das Wort vom Kreuz

ist denen, die verloren gehen, Torheit;

und aber, die gerettet werden,

ist es Gottes Kraft.

1 Kor 1,18

Eine neue Zeit:

Reformen und Widerstand

Auch in Egg stießen die Neuerungen im Sinne der philosophischen Richtung der Aufklärung bei breiten Kreisen der Bevölkerung auf große Skepsis. Das galt auch für die Schulreformen Maria Theresias von 1774, vor allem für die Einführung der zweiklassigen „Trivialschulen“ (Volksschulen) auf dem Land und der allgemeinen Unterrichtspflicht für alle Kinder zwischen dem sechsten und dem zwölften Lebensjahr. Den Widerstand organisierten Eltern, die die Arbeitskraft ihrer Kinder beanspruchten und Bildung als unnötigen Luxus betrachteten, Gemeindefunktionäre, die die daraus erwachsenden Kosten für Räumlichkeiten und Lehrpersonen scheuten, ein Teil der Geistlichkeit, der durch die Säkularisierung des Schulwesens um seinen Einfluss fürchtete, „Konservative“, denen aufklärerisches Gedankengut im Sinne von Immanuel Kants „Sapere aude!“, eine ihm verpflichtete Lehrerschaft und staatliche Schulbücher suspekt waren. Die Konflikte wurden in erster Linie innerhalb der Gemeinden ausgefochten, wobei sie unter Maria Theresias Sohn Joseph II. erst richtig Fahrt aufnahmen. Die aufgeklärte Weltsicht sollte nach dem Willen des Kaisers in allen Lebensbereichen Einzug halten. Jegliche Form des Aberglaubens, aber auch barocke Prachtentfaltung wurden bekämpft. Verboten wurden insbesondere religiöses Brauchtum wie das Aufstellen von Reliquien, das Wetterläuten, die am Karfreitag in den Kirchen aufgebauten Heiligen Gräber, das Anbringen von Votivgaben und Bildern, Wallfahrten, die länger als einen Tag dauerten, sowie viele Prozessionen. Bruderschaften wurden aufgehoben und Kapellen geschlossen. Mit der Abschaffung von Feiertagen beabsichtigte der Kaiser, die Arbeitsproduktivität zu heben. Eine neue Begräbnisordnung schrieb vor, dass Leinensäcke statt Särge zur Beerdigung zu verwenden seien. Eine neue Gottesdienstordnung reglementierte die Gebete und Gesänge, die Art der Predigt und die Anzahl der zu verwendenden Kerzen. „Unnötiger“ Zierrat hatte aus den Kirchen entfernt zu werden.

Auf diese Eingriffe in die Alltagskultur reagierten die Menschen heftig. Zur Zielscheibe von Unmutsäußerungen und Gewaltakten wurden auch jene Geistliche, die als „Josephiner“ galten bzw. sich an die obrigkeitlichen Vorgaben hielten, ebenso den Neuerungen verpflichtete Lehrpersonen.

Im Bregenzerwald richteten sich Zusammenrottungen gegen die Neuorganisation des Gerichts. Die Initiative ging von den dadurch entmachteten, in ihrem Prestige beeinträchtigten Räten aus.

Manche seiner Reformen hatte Kaiser Joseph noch vor seinem Tod zurückgenommen, andere milderte sein Nachfolger Leopold II. oder hob sie ganz auf. Vor allem die Wiederzulassung des religiösen Brauchtums, der herkömmlichen Gottesdienstordnung und der Bruderschaften wurde vom konservativen Teil der Bevölkerung lebhaft begrüßt.

Während der letzten Jahre der Herrschaft Josephs II. war in Frankreich die Revolution ausgebrochen, der auch seine Schwester Marie Antoinette zum Opfer fiel. In der Folge kam es zu mehreren Waffengängen Österreichs und seiner Verbündeten gegen Frankreich. Nachdem Österreich den so genannten „Dritten Koalitionskrieg“ gegen Napoleon verloren hatte, musste es 1805 Tirol und Vorarlberg an das mit Frankreich verbündete Königreich Bayern abtreten. Der Herrscherwechsel brachte eine weitere „Revolution von oben“ im Sinne der Aufklärung und einen großen Modernisierungsschub über das Land.

An die Stelle der herkömmlichen Vorarlberger Gerichtsverfassung mit ihren regional völlig unterschiedlichen Strukturen traten 1806 sieben gleichartige Landgerichte mit beamtetem Personal als Behörden für Rechtsprechung, Verwaltung und öffentliche Wohlfahrt. Das Gericht für den Hinterbregenzerwald wurde in Bezau angesiedelt. Einen weiteren Meilenstein bildete das Edikt von 1808, das die Bildung eines flächendeckenden Netzes von Gemeinden als unterste Ebene der staatlichen Verwaltung vorsah. Weil es im Bregenzerwald bis dahin keine Dorfgemeinden gab, mussten solche neu geschaffen werden. Die Grundlage dafür gaben meistens die kirchlichen Sprengel (Pfarreien und Lokalkaplaneien) ab. Als Gemeinde gibt es Egg erst seit dieser Zeit.

Nach der Rückkehr Vorarlbergs an den österreichischen Kaiserstaat im Jahr 1814 wurden die bayrischen Reformen weitgehend beibehalten. Mit diesen Neuerungen, die wirtschaftliche Vorteile brachten, sympathisierten zunächst Angehörige der Oberschicht, die Geschäftsbeziehungen bis nach Oberitalien, Ungarn und Böhmen unterhielten.

Bei der Lehrerschaft und Teilen der Geistlichkeit fiel das aufgeklärte Gedankengut – wie schon unter Joseph II. – auf fruchtbaren Boden. Misstrauen erregte hingegen, was nicht auf staatliche Initiative zurückging. Insbesondere den „Fremdlern“, Handwerkern, die im Ausland arbeiteten, unterstellte man, aufrührerische Ideen einzuschleppen. Auch in Glaubensfragen misstraute man den „Fremdlern“. Darüber berichtet Franz Michael Felder in seinem Roman „Sonderlinge“, so lässt er dort den (nicht aufklärerisch gesinnten) Pfarrer sagen: „Falsche Propheten sind auch die, die ein paar gottlose Bücher gelesen haben, oder aus der Welt herein die Verführung bringen. (…) Wer noch einen Funken Religion hat, der flieht solche Teufelsdiener.“

Ariel Lang

Quellen:

Alois Niederstätter: „Die bayerische Knechtschaft“. Vorarlberg in den Jahren 1805 bis 1814. In: 200 Jahr Gemeindeorganisation. Almanach zum Vorarlberger Gemeindejahr 2008. Hrsg. von Ulrich Nachbaur und Alois Niederstätter. Bregenz 2009, 113 - 121

Alois Niederstätter: Geschichte Vorarlbergs. Band 2. Vorarlberg 1523 bis 1861. Auf dem Weg zum Land. Innsbruck 2015, 189 – 210

Alois Niederstätter: Wäldar ka nüd jedar sin! Eine Geschichte des Bregenzerwalds. (2. Auflage). Innsbruck 2020, 91 - 96

Christoph Volaucnik: 1800 bis 1918. Die Gemeinde. In: Egg im Bregenzerwald. Hrsg. Gemeinde Egg. Hohenems 2008, 109 - 167

Die Geschichte der Pfarre Großdorf

Großdorf gehörte bis zum Beginn des 18. Jh. kirchlich zur Pfarre Egg. 1716 wurde Großdorf Expositur, dh. zu einem weitgehend selbständigen Seelsorgebezirk. Großdorf erhielt erst 1804 die Bewilligung zur Aufstellung eines Taufsteins. Beerdigungen fanden bis 1880 in Egg statt.

Seit 1853 setzte man sich mit Nachdruck für die Gründung einer eigenen Pfarre ein. Seit 1881 lag ein von allen Instanzen anerkannter Stiftsbrief vor, die Pfarrerhebung erfolgte 1883. Die Sebastiani-Bruderschaft wurde 1720 gegründet.

Als Versammlungsort der Gläubigen diente zunächst eine Kapelle, die um 1600 errichtet wurde. Sie war dem Heiligen Josef geweiht. 1760 bis 1762 wurde an deren Stelle ein Neubau errichtet. Die Weihe der Kirche war 1770. 1862 bis 1870 wurde die Kirche vergrößert.

Quelle: Steurer-Lang Maria-Rose, Der Sakralbau in Egg, S, 420ff. , St. Josef in Großdorf, S. 433ff. in: Egg im Bregenzerwald. Heimatbuch 2008, S. 94ff.

Die Pfarrkirche in Egg

Der erste Kirchenbau wird um 1100 vermutet. Da keine archäologischen Untersuchungen durchgeführt wurden, sind keine verlässlichen Angaben über Vorgängerbauten möglich. Ein Dokument des Bischöflichen Ordinariats Konstanz deutet auf eine Erweiterung und Renovierung der Pfarrkirche um das Jahr 1756 hin.

Als 1885 Pfarrer Johann Georg Rüscher von Schoppernau nach Egg kam, fand er ein baufälliges Gotteshaus vor. Sein Ruf als unerbittlicher Gegner aufklärerischer Bestrebungen ist ihm, dem Erzfeind Franz Michael Felders, vorausgeeilt. Anders als in Schoppernau pflegte er in Egg aber keinen „militanten Antiliberalismus“, Versuche, sich in das politische Leben der Gemeine einzubringen, wurden bereits im Keim erstickt.

Im Juli 1890 wurde mit dem Abbruch der alten Kirche begonnen. Am Patroziniumsfest, dem 6. Dezember 1892, konnte in das neue Gotteshaus Einzug gehalten werden. Am 19. Juli 1893 wurde die Kirche von Bischof Johannes Zobl geweiht.

Quelle: Steurer-Lang Maria-Rose, Der Sakralbau in Egg, S, 420ff. , St. Josef in Großdorf, S. 433ff. in: Egg im Bregenzerwald. Heimatbuch 2008, S. 94ff.

Die ersten Zeichen der Baufälligkeit gab der Herr Kaplan Josef Walser 1884, indem er ein hässliches Gerüst unter den Chorbogen stellen ließ, in der Meinung, es könnte etwas einfallen, was sich jedoch als irrig erwies, denn im Jahre 1888 wurde das Gerüst von einigen Mühlinger Burschen nachts, bei spärlicher Beleuchtung und unter großer Lebensgefahr entfernt.

Quelle: Der Kirchenbau in Egg unter Johann Georg Rüscher, Originalabschrift aus der Chronik von Frau Maria Barbara Hammerer

Eine Kirche ist mehr

als ein Bauwerk, ein Gebäude, ein Raum.

Eine Kirche erzählt eine Geschichte.

Sie schreibt die Geschichte Gottes

mit uns Menschen weiter,

eine Geschichte, die Vergangenheit und Gegenwart,

die Zeit und Ewigkeit miteinander verbindet.

Eine Kirche erzählt den Glauben,

der uns überliefert ist durch Vorfahren.

Sichtbar in den Heiligen.

Sie erzählt auch vom Glauben heute,

von den Hoffnungen und Freuden,

von den Sorgen und Nöten der Menschen heute.

Und sie erzählt vom Aufgehobensein in einer Gemeinschaft,

vom Getragensein von Mitglaubenden.

Die Geschichte der Diözese Feldkirch

Das heutige Vorarlberg teilte sich auf 3 Diözesen auf: Augsburg (Tannberg, Kleines Walsertal), Chur (südliches Rheintal, Walgau, Klostertal, Montafon) und Konstanz (ehemaliges Brigantium, dessen Umgebung bis Hohenems, Bregenzerwald).

Die Diözese Konstanz bestand seit 585. Die wegen der Napoleonischen Kriege entstandene Neugliederung von Grenzen zwischen den Nationalstaaten und Differenzen um eine Neubesetzung führten zur Auflösung der Diözese Konstanz 1821. Vorarlberg wurde der Diözese Brixen zugeteilt.

Durch den Zusammenbruch der Habsburgermonarchie nach dem 1. Weltkrieg mussten neue Strukturen geschaffen werden. Vorarlberg wurde mit Nordtirol als „Apostolische Administratur Innsbruck-Feldkirch“ organisiert.

Die Jahre nach dem 2. Weltkrieg waren in Vorarlberg durch zielgerichtete Aufbauarbeit hin zur kirchenrechtlichen Selbständigkeit gekennzeichnet. Am 8. Dezember 1968 wurde die eigenständige Diözese Feldkirch errichtet und umfasst das Bundesland Vorarlberg.

Quelle: https://www.kath-kirche-vorarlberg.at

Deckengemälde in der Annakapelle in Lingenau.

Die Geschichte der Kirche in Vorarlberg.

heute

Kirche Glaube Religion Pfarre.

Viele gestalten mit

Grundaufträge der Kirche

Die Römisch-katholische Kirche sieht sich dem christlichen Grundauftrag verpflichtet, alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, zu den Grundvollzügen der Kirche einzuladen.

Dazu zählen

die gemeinsamen gottesdienstlichen Feiern in der Liturgie,

der Dienst am Mitmenschen im sozialen Engagement,

die Weitergabe der Reich-Gottes-Botschaft an die Menschen durch Verkündigung,

die gelebte Gemeinschaft.

Abendlob Weihnachtskrippe Beerdigung Heiliges Grab Christbaum Familienkirche Andacht Ostern Rorate Karwoche Erstkommunion Firmung Glaubensabende Friedensgebet Kinderkirche Jugendgruppe Vamos Juntos Kirchenchor LektorInnen Kirchenschmuck Friedhof Kirchenreinigung Sozialkreis Krankenkommunion Gebet Kreuzweg MinistrantInnen Mesnerdienste Maiandacht Nachbarschaft Sternsinger Musikalische Gestaltungen Nikolausaktion Rosenkranz Pfarrblatt Egg und Großdorf Sonntagskalender Taufe Totenglocke Totenwache Trauerteam Familienblätter Wort-Gottes-Feier Maialtar Versöhnung und Beichte KommunionhelferInnen …

ich du er sie es

WIR

morgen

Kirche Glaube Religion Pfarre.

Wohin gehen wir?

Wer?

Was?

Warum?

Wie?

Weshalb?

Womit?

Wofür?

Für wen?

Für was?

Werte?

Sinn?

Gott?

Glaube?

Hoffnung?

Liebe?

Religion?

Kirche?

… während sie redeten

und ihr Gedanken austauschten,

kam Jesus selbst hinzu

und ging mit ihnen.

Lk 24,15