Willkommen beim KirchenBlatt

Das Vorarlberger KirchenBlatt ist "Informations- und Kommunikationsmedium der Diözese Feldkirch", erscheint wöchentlich als Abonnentenzeitung und versteht sich als unabhängiges Medium mit klarer, kirchlicher Ausrichtung. Es informiert über und kommentiert das kirchliche Leben und zwar sowohl in Vorarlberg als auch in Österreich.

Weltkirchliche Ereignisse und Vorgänge gehören ebenso zum Spektrum der Informationen und Kommentare. Ein 8-Seiten-Teil der Wochenzeitung wird von der Kooperationsredaktion - getragen von den Diözesen Linz, Innsbruck, Eisenstadt und Feldkirch - mit Sitz in Salzburg erstellt.

So erreichen Sie uns

Vorarlberger KirchenBlatt

Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch

Wegweiser

Aktuell im KirchenBlatt

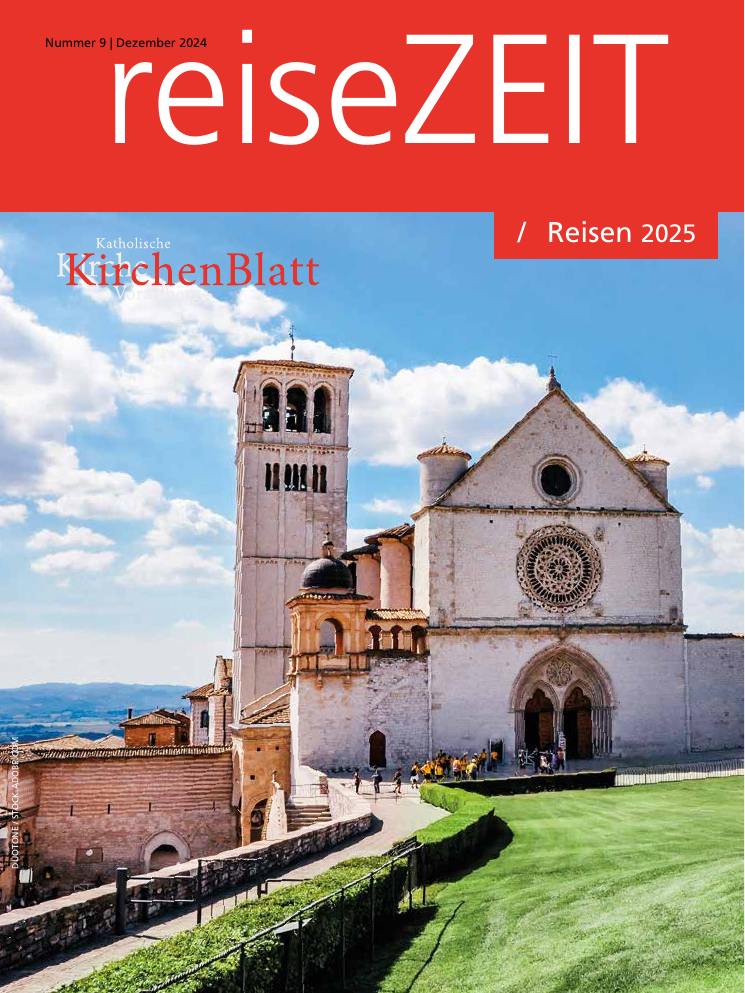

Die Reisezeit ist da!

1/20